資料紹介

2025年5月24日

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

■No.1■

『ひみつの王国 評伝石井桃子』 (尾崎真理子著 新潮社 2014)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:J910.268/イシ006>

石井桃子。その名を知らなくても翻訳書 「クマのプーさん」「ちいさいうさこちゃん」、編集に関わった「星の王子さま」「ドリトル先生」...数多ある縁(ゆかり)の本に触れずに育った大人がいるだろうか?

しかし明治40年生まれ平成20年に101歳で終えた石井の前半生は、子どもの本の世界を切り開いた後半生に比べあまり知られていない。高等女学校を卒業したら農家に嫁ぐのが当たり前の時代、女子大学に進学し「英語」を武器に職業を持つ女性として生きた100年には様々な顔がある。菊池寛との出会いを機に草創期の文藝春秋で編集の力を培った20代、菊池寛、吉野源三郎、太宰治、井伏鱒二等、人脈は昭和の出版史とも重なる。戦時下の混乱のなか宮城の農村ではじめた開墾生活の意外性。80代で書き上げた自伝的小説の原動力とは?

自己喧伝と無縁だった石井に晩年インタビューを許された著者が、親しい友人たちへの膨大な手紙を手掛かりに知られざる「ひみつの王国」にせまる初の評伝。

(紹介者:神原陽子)

■No.2■

『水族館の歴史』(ベアント・ブルンナー/著 山川純子/訳 白水社 2013)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:486.76/スイ >

水族館の始まりは、今から約170年前にも遡る。海の生物や深海の様子が現代ほど解明されていなかった当時、水槽で見る小さな海(アクアリウム)は、人々にとって未知の世界だった。本書は、海の生物を室内で飼育しようとした試みから、やがてアクアリウムが人々の関心の的となり、水族館という形に至るまでの歴史を丁寧に追った資料である。

水槽の中でどうやって海の生物が生きられる環境を維持するのか、どうやって遠い海から衝撃に弱い魚たちを運んでくるのか......世界中の人々の試行錯誤がやがて集結し、水族館として発展していく様子はとても興味深い。資料内で紹介される、海の生物や当時のアクアリウムが描かれた多種多様な絵も見応えがある。

水族館が好きな人もそうでない人も、新鮮な視点から楽しめる1冊となっている、ぜひ手に取ってみてほしい。

(紹介者:T・M)

■No.3■

『引き出しに夕方をしまっておいた』 (ハン・ガン/著 きむ・ふな、斎藤真理子/訳 クオン 2022)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:929.11/ハン>

2024年に著者がノーベル文学賞を受賞したことは記憶に新しい。本書は詩60篇が2人の共訳によって刊行されたものである。

収録された詩は、夜明けの静けさや夕方から夜になる時間に思い浮かぶ様々な感情が多く描かれているが、時には詩が難しく感じることもあるかもしれない。

巻末にある翻訳家対談を読むと韓国現代詩や著者について知ることができ、言葉を自分なりに捉えていいのだと安堵する。言葉が自分に染み込んでいく過程をじっくり味わうことで、自分なりに詩の解釈をすればよいのだと。

小説は読むけれど詩はあまり読まない人にもぜひ手に取ってほしい一冊。

(紹介者:A・M)

それでは、次回もお楽しみに。

2025年3月22日

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

■No.1■

『タヌキ学入門』 (高槻成紀著 誠文堂新光社 2016)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:489.56/タヌ >

「タヌキに化かされる」という言葉がある。しかし現代人からすると、タヌキはなんとなくまぬけで怖いイメージがない。著者はタヌキと人間の距離が近く、農作物をタヌキに食われた時代の人間と、街に住み、タヌキとの距離が離れた現代人とでは、タヌキへの考え方が変化してきていると指摘している。

著者はタヌキの生態についても紹介しているが、それだけでない。人間がタヌキの行動に対してどのように想像力や妄想力を使って複数のイメージを持つ動物として認識するようになったのかを解説している。

タヌキの生態に詳しくなることはもちろんだが、動物のイメージというのは科学的ではなく、人間の感性によるものが大きいものだと改めて感じる一冊である。

(紹介者:T・O)

■No.2■

『ランプシェード』(松岡享子著 東京子ども図書館 2023)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:J019.5/ラン >

東京子ども図書館という施設をご存じだろうか。本書は同館の機関誌に掲載されていたエッセイをまとめたものである。著者は松岡享子。数多くの児童文学の創作や翻訳を手掛け、日本の子どもたちに読書の喜びを広めた立役者だ。

エッセイの内容は多岐にわたる。当初は本の書評や、子どもの読書にまつわる筆者の関心事について熱く語られている。やがて著者の身の回りの出来事が、ゆるやかに綴られるようになると、ありのままの人柄が一層色濃く浮かび上がり、ユーモアあふれる文章に親近感が湧いてくる。

(紹介者:A・Y)

■No.3■

『迷宮と迷路の文化史』 (W・H・マシューズ著 和泉雅人、宇沢美子訳 東京堂出版 2022)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:520.2/メイ>

本書は20世紀初頭、仕事の傍ら大英博物館に通った著者が、数多の文献やフィールドワークを通じて得た情報をまとめあげた迷宮研究の古典的名著である。

研究の発端は「誰が最初に迷路を作ったの?」という子供の素朴な疑問。そのため本書は、研究者ではなく一般読者を念頭に書かれている。エジプトにギリシャ、イギリス、イタリアなど各地の遺跡や庭園を巡る気分で、クレタ島の神話や羊飼いの古い慣習、信仰生活と関わる迷宮・迷路の謎に思いを馳せる。そんな魅惑的な旅に読者を誘ってくれる1冊。

(紹介者:自然科学・技術資料担当 M・M)

それでは、次回もお楽しみに。

2025年1月28日

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

■No.1■

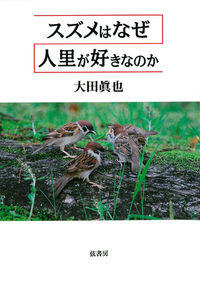

『スズメはなぜ人里が好きなのか』 (大田眞也著 弦書房 2010)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:488.99/スス >

近年、スズメを目にすることがめっきり少なくなった。この本は、子供の頃からスズメに関心を持ち続けてきた著者が、学校に勤務しながら実際に観察し続けたスズメの生態を写真とともにまとめたものである。スズメの目線を通して野生動物が生きていくことの厳しさが伝わってくる。内容は、スズメの民俗学的な考察にまで及び、著者のスズメ愛が強く感じられる。タイトルに対する答えは、読者それぞれがこの本を通して考えてみたい。

(紹介者:O・M)

■No.2■

『壊れても仏像 文化財修復のはなし』(飯泉太子宗著 白水社 2009)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:718.3/コワ >

仏像は面白い。素材の違い、現わされた仏のエピソード、持ち物や装飾、知れば知るほど仏像鑑賞の楽しみは倍増する。この本は仏像修復を生業とする著者が修復家ならではの視点で、仏像のあれこれや実際の修復についてわかりやすく語ってくれている。「造り方はガンプラと同じ」「ネズミと虫の仏像マンション」「乾燥しすぎはお肌の大敵」など、各文章に添えられたタイトル、自作のイラストも楽しい。類書のない必見の本である。

(紹介者:N・Y)

■No.3■

『石が書く』 (ロジェ・カイヨワ著 創元社 2022)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:755.3/イシ>

「嵐のなかの稲妻と叢雲」「氷結したサバト」「生まれつつある鳥」――これらは全て、著者が石の中に現れた風景を評した言葉だ。本書では、その断面に様々な画像を示す石を紹介している。ただし、単なる珍しい石の紹介には留まらない。著者は石に現れる「美」への感応から、普遍的な美の存在に論を展開する――と、このように書くと難解な本と思われるかもしれない。まずは、美麗な石の写真と詩的で豊かな文章を楽しめる本として、気軽に手に取ってみていただきたい。

(紹介者:A・Y)

それでは、次回もお楽しみに。

2024年12月26日

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

■No.1■

『どどいつ入門』 (中道風迅洞著 徳間書店 1986)

<所蔵館:久喜図書館 911.66/ナ >

「散切り頭を叩いてみれば文明開化の音がする」--こんなフレーズを、歴史の教科書で見たことがある人も多いのではないだろうか。この歌は七・七・七・五の二十六音の組み合わせで作られる都々逸(どどいつ)という詩の一つである。

本書は、都々逸の発祥から現代までの歴史、また関連する資料についてまとめられた、まさに書名どおり都々逸の入門書として最適な本である。

江戸時代、寄席芸人であった都々逸坊扇歌(どどいつぼうせんか)が大成したとされる都々逸は、寄席や座敷などで節をつけて歌われ、やがて大衆に文芸として広まった。名が知れた読み手がいる俳句や短歌と異なり、無名の民の作品が多いことも特徴である。著者が全国から収集し、作中で紹介される数多くの都々逸は、男女の恋愛や日常の風景を描いたもの、世相を反映したものまで様々である。

人々の生活や想いがうかがえる都々逸の世界に、ぜひ触れてみてはいかがだろうか。

(紹介者:T・M)

■No.2■

『秀吉を襲った大地震』(寒川旭著 平凡社 2010)

<所蔵館:久喜図書館 453.21/ヒテ>

天下統一を果たした豊臣秀吉だが、統一の前後、二度にわたり大地震に見舞われている。中部から近畿東部までの広範囲を襲った1586年の天正地震と京阪神地域を襲った1596年の伏見地震である。

本著は、10年という短期間に2度も起きた大地震に着目し、古文書の記録から読み取れる被害の大きさや人々の様子だけでなく、遺跡の発掘調査から得られた地震の痕跡も組み合わせ、戦国時代の終わりから天下統一に向かう激動の時代を読み解いている。

剛気な秀吉も大地震には敵わず、彼の築いた豪華絢爛な城や城下町は崩れてしまった。被害の大きさは各地の遺跡に残された液状化や地滑りのあとが物語っている。

日本で暮らす限り地震から逃れることはできない。被害を少なくするには、科学技術の進歩も重要だが、過去の地震から知識や教訓を得ることも大切である。まもなく能登半島地震から1年、阪神・淡路大震災から30年が経つ。400年前の地震から何を得られるか、ぜひ読んで確かめてほしい。

(紹介者: K・C)

■No.3■

『骨ものがたり 環境考古学研修室のお仕事』 (飛鳥資料館・埋蔵文化財センター環境考古学研究室執筆・編集 奈良文化財研修所飛鳥資料館 2019)

<所蔵館:久喜図書館 457.8/ホネ>

骨を研究する、と聞くとどんな仕事を思いつくだろうか。

本書は、遺跡と一緒に出土する動植物の骨や種などから、人々が時代ごとにどのように生きてきていたかを研究する、環境考古学研究所のお仕事を紹介した図録である。

調査時に持っていく仕事道具から細やかな調査作業の一つ一つまで、豊富な写真で丁寧に説明があり、まるで自分が研究所に社会科見学で訪れた気分になってくる一冊である。

(紹介者:T・F)

それでは、次回もお楽しみに。

2024年11月15日

100年前の長瀞観光案内~名勝及び天然記念物「長瀞」指定100周年~

「長瀞」は名勝及び天然記念物に指定されてから100周年を迎えます。

名勝及び天然記念物「長瀞」とは荒川沿いの旧親鼻橋付近から旧高砂橋付近に至る約4kmの区間をいい、「結晶片岩より成る峡谷、両岸の絶壁、岩畳は景勝、学術的には紅簾片岩を始めとする結晶片岩の露出多く、褶曲、断層等地質学的価値が高い」(『ながとろ風土記』p199 長瀞町教育委員会 1974)とされています。

1924(大正13)年12月9日に国の名勝及び天然記念物に指定されました。

そこで、今回は約100年前に発行された長瀞に関する所蔵資料を紹介します。

いずれも観光客向けに発行された案内で、眺めるだけで惹きつけられます。

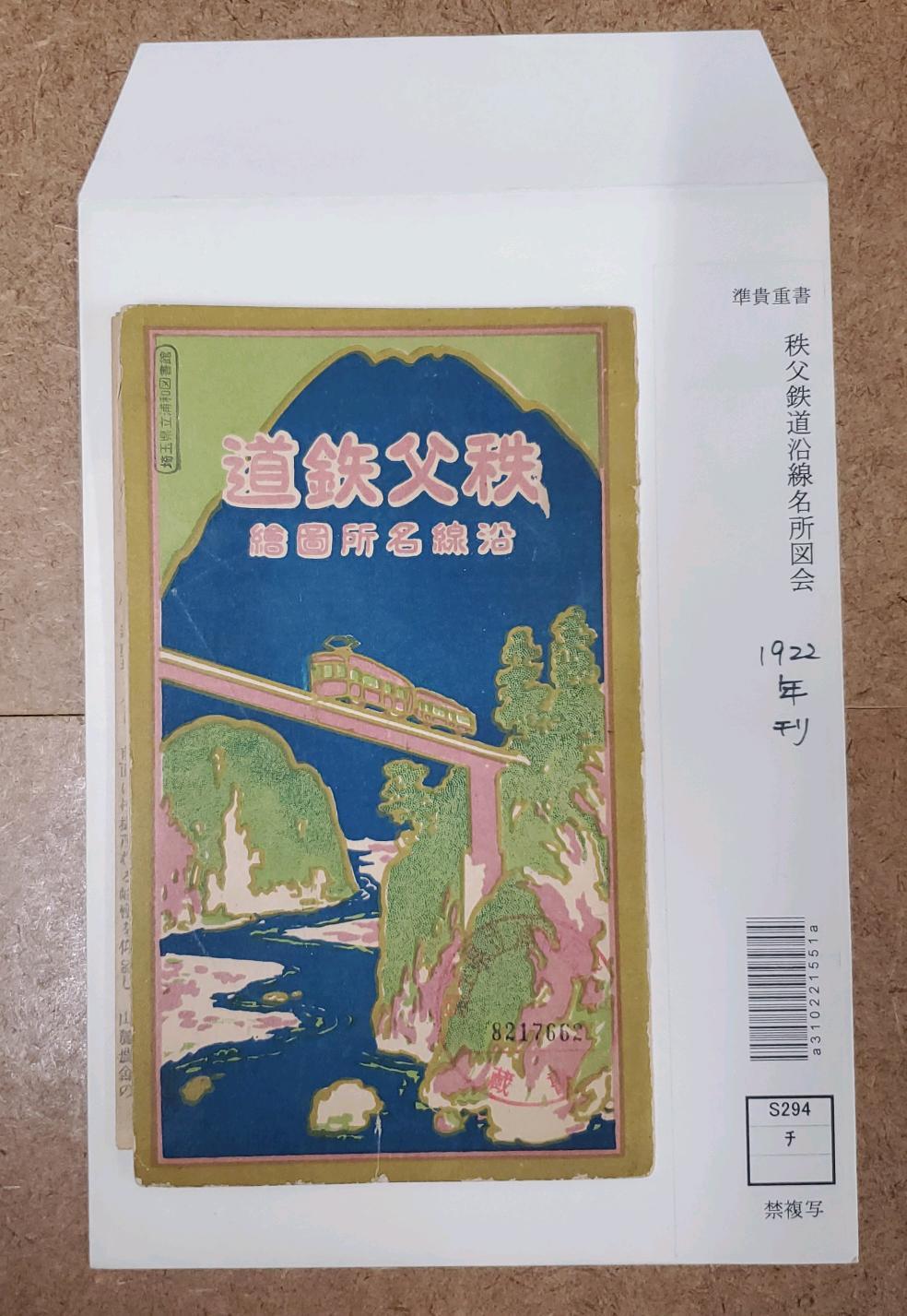

■『秩父鉄道沿線名所図会』(秩父鉄道株式会社 秩父鉄道 1922)

白黒写真や彩色の絵図、名所案内がまとまった資料です。

案内の文章が美しく、旅情を掻き立てられます。

「秩父鉄道が吉田初三郎に依頼した観光ガイド用の鳥瞰図で、長瀞の観光開発や武甲山の石灰石採掘など沿線開発の様子が分かります。」

(『ひと・もの・はこぶ 秩父から/秩父へ』p20 埼玉県立川の博物館 2023)

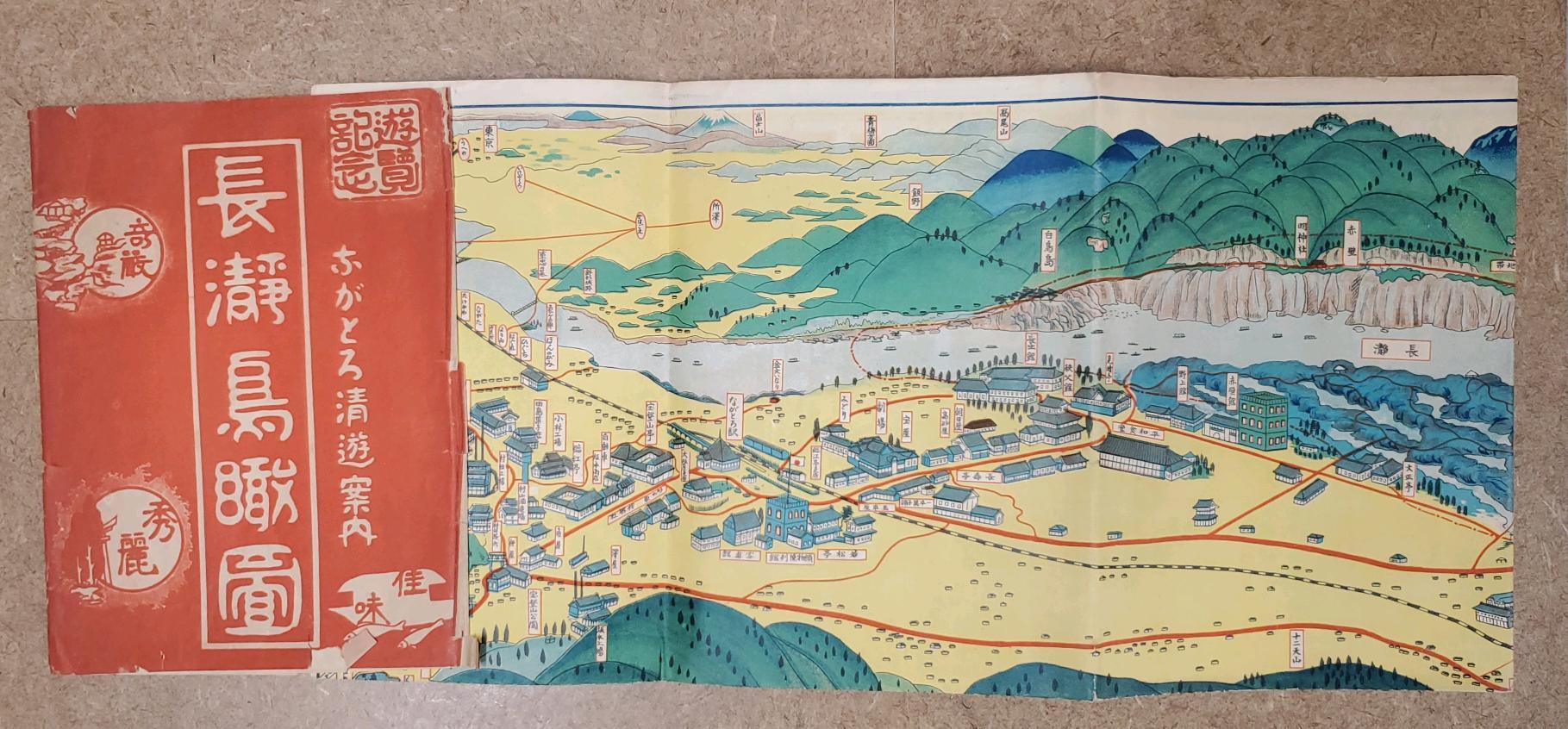

■『長瀞鳥瞰図 ながとろ清遊案内』(青木清一 1925)

都会から長瀞に訪れる人への案内書です。奥書に「今回天然記念物として永久に保在させらるるに及んで一層推賛の價ある勝地となった」とあり、指定を契機に作製したことがわかります(『自然の博物館100年の軌跡』p39 埼玉県立自然の博物館 2020)

表面には近辺の旅館や料理屋などの情報、裏面には長瀞の商工業者の広告があります。

なお、こちらの資料は埼玉県立図書館デジタルライブラリーで公開されており、インターネット上で閲覧ができます。

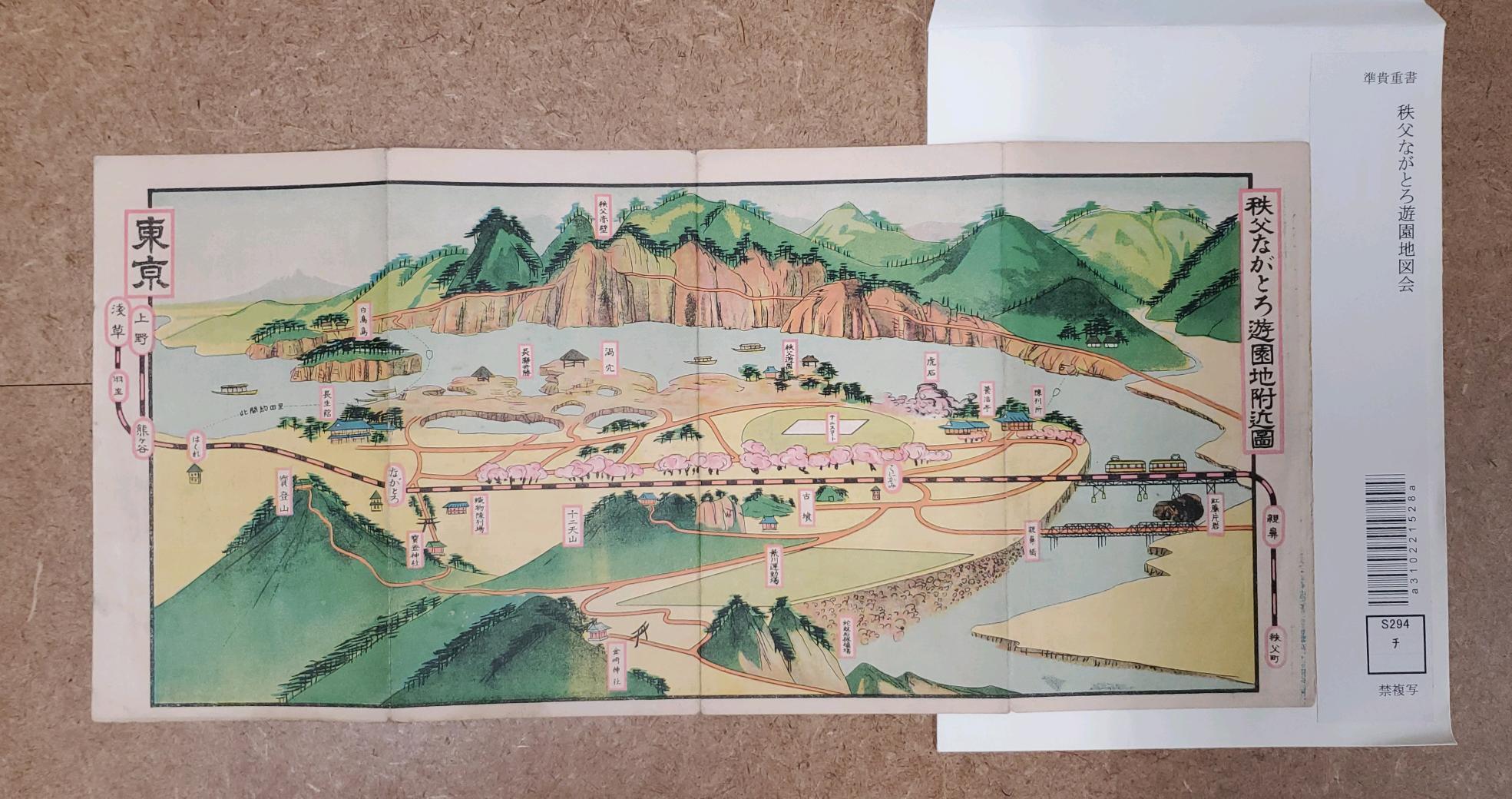

■『秩父ながとろ遊園地図会』(秩父鉄道株式会社 秩父鉄道 [192-])

表に彩色の絵図、裏に「秩父風光遊覧手引」として観光案内が載っています。

「長瀞遊園地」は、「比較的廉価に宿泊できる旅館(養浩亭)、テニスコート、野球場や200mの直線競争場を備えた運動場などからなり、現在の運動公園の体をなしていました。」(『自然の博物館100年の軌跡』p28 埼玉県立自然の博物館 2020)

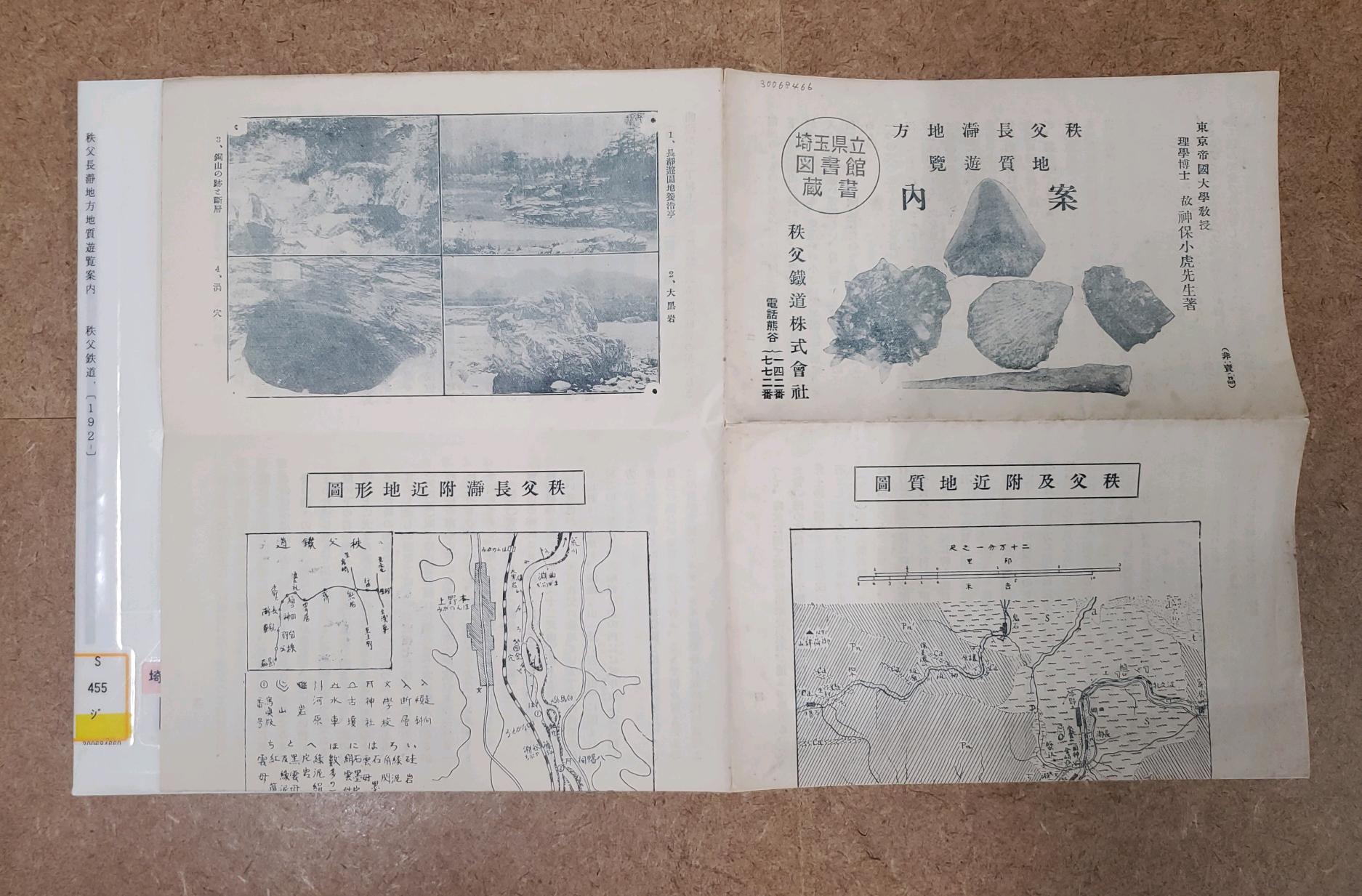

■『秩父長瀞地方地質遊覧案内』(神保小虎著 秩父鉄道 〔192-〕)

東京帝国大学教授理学博士による地質見学の案内です。

上武鉄道(現秩父鉄道)が金崎まで開通した明治44年9月以降、著者の神保氏は学生を連れて頻繁に秩父地域を訪れるようになったといいます。(『自然の博物館100年の軌跡』p18 埼玉県立自然の博物館 2020)

写真のほか、地質図や地形図が掲載されています。

現在も「長瀞」は有名ですが、100年ほど前の資料を見ても、当時から観光の目玉として注目されていたことがわかります。

『秩父鉄道五十年史』(p41 秩父鉄道 1950)や『秩父鉄道の100年』(p52 郷土出版社 1999)によると、秩父鉄道は長瀞が景勝地として知られる前から、旅客誘致のために宿などの施設を造ったといいます。そして大正13年に長瀞が名勝及び天然記念物に指定されると、多くの観光客が長瀞駅を利用するようになりました(『秩父鉄道の100年』p41 郷土出版社 1999)。その一環でたくさんの観光案内が発行されたのでしょう。

さて、秩父地域では10月下旬から11月下旬にかけては紅葉が見ごろだそうです。紹介資料1点目の『秩父鉄道沿線名所図会』では「秋深ふなれば懸崖に這ふ蔦紅葉霜に飽きて延々燃ゆるが如く美観名状すべらず」と、その見事さを称えています。秋の行楽に長瀞に足を運んでみるのも素敵ですね。

当館では、上記のような古い資料のほかにも、長瀞に関するさまざまな資料を所蔵しています。図書館のある熊谷と長瀞は秩父鉄道で行き来できますので、調べものや長瀞観光のついでに足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。

余談ですが、埼玉県立自然の博物館で「名勝・天然記念物「長瀞」指定100周年記念」をテーマに、企画展「長瀞自然遊覧」(令和6年10月26日(土)から令和7年2月24日(月))開催しています。長瀞のことを知りたい方にはうってつけですね!